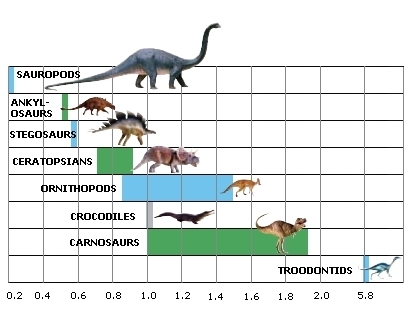

위의 표는 동물의 뇌무게를 몸무게에 대한 퍼센트로 나타낸 것이다.

공룡은 조류나 포유류에 비해 상대적인 뇌크기가 작다.

표의 가장 아래 디플로도쿠스의 경우 몸무게는 뇌무게의 십만 배가 된다.

작은 새는 뇌무게의 12배가 몸무게이다.

사람은 40배로 생쥐와 비슷한 비율이다.

이러한 비율을 지능을 가리키는 척도로 사용할 수는 없으며 해당 동물이 있는 환경에서

다른 동물에 비해 어떻게 활동하는가를 보고 판단하여야 한다.

공룡은 이미 오래전에 멸종하였기에 이들을 데려다가 IQ 테스트를 할 도리가 없다. 더구나 위처럼 단순히 뇌/몸무게 비로 동물의 지능을 평가하는 것은 사람의 값을 보아도 알 수 있듯이 옳은 방법이 아니다.

그래서 과학자들은 새로운 방법을 고안하였으니 바로 EQ(Encephalization Quotient: 대뇌화지수)이다. EQ는 해당 동물의 뇌 크기와 나머지 몸과의 비례를 측정한 후 이를 비슷한 크기의 다른 종과 비교하는 것이다. 이 방법으로 멸종한 동물 뿐만 아니라 현재의 동물까지 측정할 수 있다. 이 방법은 종전의 뇌/몸무게 비율을 측정하는 것 보다 정확한 것으로 알려져 있다.

EQ는 한 동물의 예상치가 1 이 되도록 설계되어 있다. 만약 이보다 크다면 예상보다 뇌가 크다는 의미가 된다. EQ 값은 멸종한 동물과 현존하는 동물을 비교하는데 사용할 수 있어서 한 동물이 얼마나 영리한지 가늠하는데 도움이 된다. 위의 표는 서로 다른 그룹에 속하는 공룡들의 EQ 값의 범위를 보여주고 있으며 공룡의 친척이라 할 수 있는 악어와 비교하고 있다. 맨위 초식공룡인 용각류는 EQ 값이 낮으며 범위가 좁은데 이는 이들 공룡에서 몸무게와 뇌무게가 대체로 일정하기 때문이다. 육식공룡인 카르노사우어 류는 EQ 값이 1 - 1.9 사이인데 몸무게와 뇌무게가 다양하여 비교적 넓은 범위에 걸쳐 있다(색으로 나타낸 띠의 넓이를 보면 된다). 트로오돈트 류는 가장 영리하여 EQ 값이 5.8에 이른다.

트로오돈은 시력이 날카로운 사냥꾼이다.

키는 약 2 미터이며 몸 크기에 비하여 큰 뇌를 가졌으며 모든 공룡 중 가장 큰 EQ를 보인다.

이는 먹이를 잡기 위하여 영리한 행동을 할 수 있었다는 의미가 된다.

현재의 화식조가 몸 크기와 뇌가 트로오돈과 비슷하므로 이 공룡의 지능은

현대의 새와 비슷하였을 것으로 추측하고 있다.

무리 사냥을 한 벨로시랩터의 지능은 과연 어느 정도이었을까?

뇌/신체 비율로 지능을 논할 때 대부분이 공룡이 매우 낮은 지능을 가진데 비하여 벨로시랩터(이하 랩터)는 아주 다른 모습을 보인다. 공룡 시대에서는 랩터의 지능이 뛰어났다는 사실을 확실하다. 하지만 현존하는 동물에 대입하여 보면 랩터의 EQ는 현대의 타조 정도이다.

잊지 말아야 할 것은 한 동물은 주어진 환경에 대하여 단지 생존에 적합할 만큼의

지능을 가졌다는 사실이다 !

랩터가 타조 크기의 지능으로 훌륭히 살아남았다면 그보다 뇌가 더 커질 이유가 없었다는 것이다.

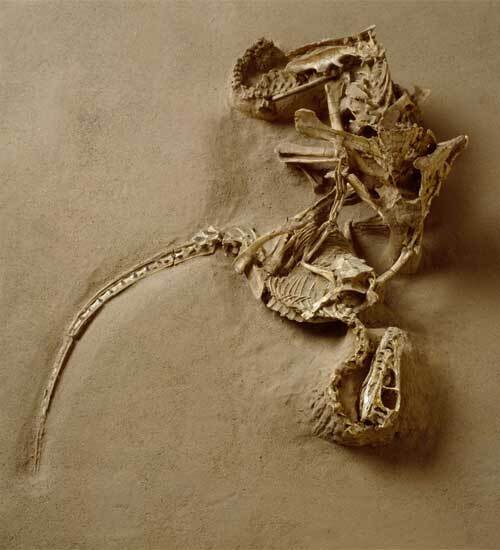

여기서 다시 한번 이 랩터와 프로토세라톱스가 싸우다 죽은 화석을 살펴보자.

(프로토세라톱스는 돼지 정도의 크기이었다.) 위 사진을 자세히 보면 랩터는 프로토세라톱스의 아래에서 낫같은 발톱이 프로토의 목에 대고 있다. 한편 프로토는 부리로 랩터의 오른쪽 팔을 물고 있다. 이 멋진 화석을 보고 고생물학자들은 랩터가 낫발톱을 그저 먹이를 베는데 사용하기 보다 급소를 찌르는데 사용하였으리라고 보고 있다.

랩터가 오늘날의 침팬지 같은 지능을 갖지는 못하였을지라도, 무리를 이루어 사냥하는 방법은 알고 있었다. 랩터가 떼를 지어 사냥하였다는 사실은 한 장소에서 많은 랩터의 화석이 발견됨으로써 알게 되었다. 그리고 비슷한 무리인 데이노니쿠스 또한 그러하였으리라고 생각한다. 고생물학자들은 랩터의 크기로 보아 낫같은 발톱으로 작은 초식공룡을 사냥하였으리라 보지만, 떼를 지어 사냥하였으므로 훨씬 더 큰 공룡을 먹이로 하였을 가능성도 부인하지 못한다.

동물의 지능은 현재의 환경에서 번성할 수 있을 만큼만 갖는다는 것이 자연의 법칙이다. 육식공룡은 초식공룡을 사냥할 수 있을 최소한의 여분의 지능을 갖는다. 이 여분의 뇌크기는 후각, 시각, 근육의 조화 능력을 키우는데 주로 이용된다. 만약 당신이 살아있는 랩터를 만난다면 닭보다 못한 지능에 놀랄 것이다. 더구나 개나 고양이와는 상대가 될 수 없다.

우리는 우리의 시각으로 바라보고 수천만 년전의 호두알 뇌를 가진 공룡을 비웃을 수 있다. 하지만 5,6 백만 년전, 인류의 조상이 아인시타인과 같을 수는 없었다. 그럼에도 불구하고 이들은 당시의 환경에서 다른 동물을 능가하는 지능을 갖고 있었던 것이다! 여기서 가정을 해보자. 일부 공룡이 6천5백만 년전의 대멸종에서 살아남았다면 어떻게 되었을까?

캐나다국립박물관의 척추동물화석의 학예관인 대일 러셀은 트로오돈이 살아 남아 진화를 계속하였다면 인간 크기의 뇌를 가졌을 수 있다고 보고 있다.

EQ를 지능을 척도로 사용하는 개념은 비판의 여지가 크다. 거대한 공룡의 뇌는 흔히 아주 작다. 스테고사우루스의 경우 몸무게는 코끼리와 비슷하지만 뇌는 호두만한 크기(160g)로 코끼리의 5 kg 과는 엄청난 차이가 난다. 스테고사우루스의 행동양식이 아주 단순하였다 할지라도, 큰 동물은 자신의 몸을 제대로 건사하기 위하여 큰 뇌가 필요하리라는 EQ의 개념을 약화시키고 있다. 이는 무슨 뜻일까? 스테고사우루스가 그처럼 작은 뇌를 갖고도 생존할 수 있었다면, 그보다 더 큰 뇌를 가진 동물은 생존에 필수적인 능력 외에 다른 용도 - 인지가 발달하는 - 로 뇌를 사용하였다고 생각하기 쉽다. 그러나 포유류는 몸의 기능을 끊임없이 혁신하여 효율적으로 사용하도록 진화되었다. 예를 들면 소화기와 면역기능이 그렇다. 따라서 코끼리가 스테고사우루스보다 훨씬 더 큰 뇌를 가지고 있기는 하지만 여분의 뇌는 인지기능을 강화하는데 사용되는 것이 아니라 몸의 기능 강화에 사용되고 있다. 이는 계통적으로 다른 강(class)에 속하는 동물의 차이를 말해주며, 같은 강내의 종에 따른 차이를 나타내는 것이 아니다.

뇌/신체 비로 복합적인 행동을 설명하는 것은 지능에 관여하는 여러 다른 인자들이 있기 때문에 비판을 받는다. 예를 들어 최근 진화된 대뇌피질과 뇌회전의 정도(뇌주름이 크면 대뇌피질의 넓이가 커진다)는 인간의 지능과 밀접한 관계가 있다. 대뇌피질은 파충류보다 한단계 높은 정신활동을 가리킨다. 이같은 능력은 감각/육체적인 능력 뿐만 아니라 일부 지능과도 관련이 있다. 따라서 한 동물의 지적 능력은 뇌의 크기와 지능에 사용되는 뇌의 비율에 달려있는 것이지, 감각이나 신체적인 기능에 달린 것이 아니다. 비판자들에 의하면 EQ는 이러한 비율을 대충 나타내 줄 뿐이다.

스크랩된 글은 재스크랩이 불가능합니다.

'공룡' 카테고리의 다른 글

| 공룡대탐험 특별판 알로사우루스 빅엘:성체의디플로도쿠스로 몇일간의식량을 확보한 성체알로사우루스 무리들 (0) | 2023.03.03 |

|---|---|

| 쥬라기월드도미니언의기가노토사우루스는 원래 아크로칸토사우루스 였다 (1) | 2023.02.20 |

| 최근 기네스 기록에 등재된 공룡 (0) | 2023.01.10 |

| 기붕이 모범시민(공룡관상) (0) | 2022.12.12 |

| 상어vs악어 (0) | 2022.10.22 |