"혹시 2차 대전 중 나치가 핵무기를 개발하지 않았을까?" 사실 이건 2차 대전 때부터 지금까지 많은 이들이 품었던 의문점이기도 합니다. 금일 포스트는 나치의 핵무기 프로그램에 대한 이야기입니다. 이전 연재 포스트인 독일 유보트 전사에 재미있는 문제제기를 해주신 분이 있어서 생각난 김에 한번 적어보기로 했으니 심심파적으로 가볍게 읽어주시기 바랍니다. 편의상 경어는 생략합니다. 그럼^^

1. 히틀러의 핵무기 ?

이전에 필자가 쓴 허접한 글인 히틀러의 기상천외한 무기들이란 포스트를 보신 분들은 기억하실 지 모르시겠지만 사실 히틀러는 효용성이 상당히 의심되는 무기들을 개발하도록 지시하거나 실제로 양산까지 시킨 경우들이 있었다. 물론 다 그런 것은 아니고 일부 무기들은 놀라운 센스를 발휘하는 경우도 없지는 않았지만 말이다.

(얼짱 각도(?)에서 찍은 히틀러 총통의 모습 : This file is in the public domain in the United States)

그렇다면 히틀러가 핵무기 같이 중요한 무기의 생산을 지시하지 않았을까? 현재까지도 논란의 대상이 되는 문제 중의 하나이다. 과연 나치 독일의 핵무기 개발은 어떻게 된 것일까? 그들은 실제로 핵무기 개발을 시도했을까? 아니면 사실 그런 계획은 없었을까? 혹은 개발 도중에 결국 종전을 맞게 된 것일까? 그들은 어느 정도까지 개발에 성공했을까?

이 모든 의문들에 대해서 다 대답을 한다는 것은 필자의 얇은 지식으로 벅찬 일이긴 하지만 일단 말을 꺼냈으니 결말을 지어야 할 것이다. 일단 이야기는 1938년으로 부터 시작한다. 핵무기의 시작을 알리는 핵분열이 발견된 해이기 때문이다.

2. 핵분열

일단 핵무기 개발에 대해서 설명하기 이전에 핵무기에 대해서 간단한 설명이 필요할 것이다. 이 핵무기의 개발에 근거가 된 물리학의 발견에 대해서 다 설명한다는 것은 어렵기 때문에 일단 기본적인 원리에 대해서만 간단히 설명할 것이다.

핵폭탄의 개발에 결정적인 영향을 미친 발견은 역시 핵분열 현상의 발견이다. 일단 중성자 우라늄 원자핵을 향해 충돌한다. 이 우라늄 중 일부는 둘로 쪼개지며 2-3개의 중성자를 새로 내놓게 되는데, 이 때 기존의 핵반응과 비교도 안되는 에너지가 방출되는 것이다.

(파란색 공은 중성자이다. 이 중성자가 U 235(우라늄 235) 에 충돌하면 원자핵이 두개로 쪼개지며 2-3개의 중성자가 새로 나오게 된다. 그리고 이 때 많은 에너지도 같이 방출된다. 이 반응에서 나온 중성자가 다시 인근의 U 235 에 충돌하면 다시 같은 반응이 일어난다. 이번에는 2-3개의 원자핵에 반응을 일으킬 것이다. 그 다음에는 4-9개의 중성자가 나올 것이다. 이 반응이 지속되면 기하급수적으로 많은 원자핵이 분열하면서 거대한 에너지가 나오게 된다. 이것이 핵분열 반응으로 인한 핵발전이나 핵무기의 원리이다. This image has been released into the public domain by its author, Fastfission. This applies worldwide.)

위의 그림을 보면 이해가 될 것이다. 즉 원자핵이 쪼개지고 여기서 중성자가 나와 다시 더 많은 원자핵을 쪼개고, 또 다시 더 많은 원자핵을 쪼개는 연쇄 핵분열 반응이 핵폭탄의 근본적인 원리이며 쪼개질 때 마다 아인슈타인의 질량 - 에너지 등가 원리 (E= mc2) 에 따라 질량이 에너지로 바뀌면서 엄청난 양의 에너지가 나오게 되는 것이다.

1938년 독일의 오토 한 과 프리츠 슈트라우스만이 이 핵분열 반응을 처음으로 보고했고, 이후 리제 메이트너와 오토 프리쉬에 의해 이들이 연쇄 반응을 보임을 보고했다. 이 공로로 오토 한은 1944년 노벨 물리학 상을 받았다.

그런데 여기서 한가지 설명하고 넘어가야 할 문제가 있다 그것은 이러한 연쇄 핵분열 반응을 보이는 것이 U 235 나 Pu 239 (플루토늄 239) 뿐이라는 것이다.

자연계에 존재하는 우라늄은 3가지 동위 원소가 있다. 그것은 U 234, U 235, U 238 이다. 각각의 존재 비중은 U 234 (0.0058%), U 235 (0.715%), U 238 (99.2%) 이다. 그런데 앞서 이야기 했듯이 연쇄 핵분열 반응을 일으키는 것은 천연 우라늄의 1%도 안되는 U 235 뿐이다. U 238 은 중성자를 흡수해서 연쇄 핵분열 반응을 막는다.

이 U 235 이 임계 질량 이상 확보되면 핵무기를 제조할 수 있는데, 이를 분리해낼 방법이 없었기 때문에 우라늄을 1789년 발견했어도 이때까지 핵무기를 제조할 수 없었던 것이다. 그리고 자연에서 천연 핵폭탄 (?)이 다행히 폭발하지 않는 것도 그 때문이다. 결국 핵무기 개발이란 U 235 나 Pu 239 를 분리해내는 것이라고 할 수 있는데, 이부분에 대해서는 다시 설명할 것이다.

(이것이 1938년 오토 한등이 최초 핵분열 현상을 발견한 관측기기이다. CCL 에 따라 복사 허용, 저자 표시 originally posted to Flickr as Nuclear Fission Deutsches Museum)

아무튼 이 발견이 있은 후 세계 각지의 물리학자들은 한가지 가능성에 주목하게 된다. 그것은 핵분열 현상을 이용하는 것이었는데, 바로 핵폭탄과 핵발전이었다. 어느 쪽이든 전쟁에 큰 도움이 될 수 있었지만 그중에서도 핵폭탄의 개발은 전쟁의 양상 자체를 완전히 바꿀 수 있는 가능성을 가지고 있었다.

따라서 세계 각국이 수년이내로 핵무기에 대해서 관심을 가졌다는 것은 놀라운 일이 아니다. 특히 2차 대전이라는 큰 전쟁 중에는 말이다. 그런데 일단 이 핵분열 현상을 최초로 발견한 독일에서는 이를 무기와 발전에 모두 이용해 보려는 생각을 하게 된다.

3. 우라늄 클럽 (Uranverein (Uranium Club))

핵분열 반응이 보고된지 불과 얼마 지나지도 않은 1939년 4월 24일, 함부르크 대학의 물리학자 파울 하테크 (Paul Harteck) 는 독일 제국 국방성 ( Reichskriegsministerium (RKM, Reich Ministry of War) ) 에 이 핵분열 반응이 군사적으로 사용될 수 있다는 보고를 했다.

그리고 불과 이일이 있기 2일 전에는 물리학자 빌헬름 한레 (Wihelm Hanle) 가 이 핵분열 반응을 이용해서 원자로 Uranmaschine (uranium machine, = nuclear reactor) 를 개발할 수 있다는 이야기를 제국 교육성 Reichserziehungsministerium (REM, Reich Ministry of Education)) 에 보고했다. 이 원자로는 군사적으로도 이용가치가 있다는 보고와 함께 였다.

이는 제국 연구 위원회 (Reichsforschungsrat (RFR, Reich Research Council) ) 의 수석 물리학자 아브라함 에사우 (Robert Abraham Esau ) 에게 보고되었는데, 에사우는 4월 29일 이에 연관된 독일 과학자들을 불러들여 연쇄 핵분열 현상를 안정적으로 일으킬 수 있는 방법을 토의했다.

이것이 1차 우라늄 클럽 (1st Uranverein) 으로 불리는 회합이다. 그러나 이는 제 3 제국 (나치 독일을 가리키는 말) 에게는 불행이고 연합군에게는 다행스럽게도 그냥 물리학자들간의 친목 모임 이상의 의미를 가지지 못했다. 제 3 제국 수뇌부가 이를 제대로 이해하지 못했다는 것은 2차 대전이 발발하자 이 우라늄 클럽 소속 과학자 3명이 연구가 아니라 군사 훈련을 받으러 떠나면서 1차 우라늄 클럽이 중단되는데서 알 수 있다.

2차 우라늄 클럽 (2nd Uranverein) 은 여기에 비하면 좀더 핵무기에 가까운 시도였다. 왜냐하면 독일 육군 군수성 (Heereswaffenamt (HWA, Army Ordnance Office)) 에 의해서 시작되었기 때문이다. 육군 군수성은 제국연구 위원회와 제국 교육성을 쥐어짜서 2차 우라늄 클럽을 만들었는데, 1939년 9월 1일 이를 지시하고 첫번째 모임은 9월 16일에 있었으니 사실 1차 클럽에 바로 연속된다고 할 수 있다.

(쿠리트 디에브너 : This work is in the public domain in the United States )

2차 우라늄 클럽은 독일의 핵물리학자 쿠르트 디에브너 (Kurt Diebner) 에 의해서 주도되었다. 이 때의 2차 우라늄 클럽에는 전후에는 막스 플랑크 물리학 연구소로 명칭을 개칭하는 빌헬름 카이저 물리학 연구소 (Kaiser-Wilhelm Institut für Physik (KWIP, Kaiser Wilhelm Institute for Physics)) 가 참가한 것을 비롯하여 독일의 주요 핵물리학자들이 참가했다.

여기에서 볼 수 있는 사실 중 하나는 사실 독일이 과학 기술이 발전한 국가인 만큼 사실 핵개발을 시도한 첫번째 국가로 보기에 무방할 정도로 빠른 시기에 핵개발을 시도했다는 것이다. 그러나 오해하지 말하야 할 것은 이들이 국가로 부터 받은 지원은 정말 미미했다는 점이다.

즉 시작은 빨랐으되 미국의 맨해튼 프로젝트 처럼 핵무기 개발을 위해 엄청난 지원을 받았던 것이 아니라는 점이다. 만약 이들이 핵무기 개발에 그 정도 지원을 받았다면 핵무기는 제 3 제국이 가장 빨리 개발했을 것이다.

그러나 실제로는 당시 독일 수뇌부는 결국 핵무기 개발을 중도 포기하고 말았다. 오히려 이때 독일이 핵개발을 한다는 풍문이 퍼지면서 미국의 핵개발을 자극했고, 실제 미국으로 하여금 핵무기를 보유하게 만들었으니 아이러니한 일이다.

4. 결과

아마 핵무기 개발에 있어서 가장 큰 전환점이 된 시기는 대전 중반인 1942년일 것이다. 이 때까지 그다지 전폭적인 지원을 받지 못한 독일 과학자들은 우라늄과 중수 확보(플루토늄 확보를 위한 중수로 개발에 필요하다), 동위원소 분리 기술, 실험용 원자로 개발들을 진행하고 있었다.

그러나 여기에 투입된 과학자 숫자는 70명 정도에 불과할 정도였으며, 그나마 40명 정도는 완전히 이일에 집중하는 것도 아니었다. 몇몇의 과학자들이 그룹을 이루어 일을 진행시켰는데, 진척은 더디기만 했다. 여기에 나치당이 1930년대에 유태인과 지식인들을 탄압하면서 이들 중 유능한 물리학자들이 대거 망명하는 바람에 핵개발에 있어 미국이 크게 유리해진 문제점도 같이 있었다.

하지만 결정적인 것은 연합군에 비해 태부족한 독일의 가용 자원이었다. 당시 육군 군수성 (Heereswaffenamt (HWA, Army Ordnance Office)) 과 제국 연구 위원회 (Reichsforschungsrat (RFR, Reich Research Council) ) 는 1942년 중반 이 핵개발에 대해서 검토한 결과 우라늄 235 (U 235) 에 기반한 핵무기를 만들기 위해 필요한 거대한 동위원소 분리 시설이나, 혹은 플루토늄 기반의 핵무기를 만들기 위한 중수로 건설을 위해서는 상당한 시간과 비용이 필요하게 되며, 당시 독일의 가용 자원으로는 이를 지원하기 어렵다는 결론을 내리게 된다.

(참고로 플루토늄 기반의 핵폭탄이 팻맨이고, 우라늄 235 기반의 핵무기가 리틀 보이다)

앞서 설명했듯이 U 235 를 다른 동위원소로 부터 분리해내는 일은 지금도 쉽지 않다. 그리고 지금 보다 기술 수준이 낮았던 그때에는 아주 어려운 일이었다. 미국이 맨해튼 계획에서 건설한 거대한 동위원소 분리 시설은 그때 까지 건설된 공장 가운데 가장 큰 것 중 하나였다. 무려 13만명의 인력과 당시 돈으로 20억 달러 (지금 가치로 240억 달러) 의 비용이 투입되었으며, 이는 막대한 물량을 지닌 미국이었기 때문에 가능했던 것이다.

(맨해튼 계획의 주요 거점. 맨해튼 계획이라고 하니까 혹시 뉴욕 맨해튼 지하에 작은 비밀 실험실이 있던게 아닐까 하는 오해를 하실 분이 있을까봐 이 지도를 첨부한다. 이 지도에 표시된 곳들은 맨해튼 계획의 주요 거점이다. 맨해튼 계획은 그냥 계획의 실체를 덮기 위한 명칭일 뿐이고 이는 미국 전체에서 진행된 거대한 계획이었다. This image has been released into the public domain by its author, Fastfission. This applies worldwide)

중수로 역시 마찬가지이다. 중수 (Heavy water) 를 사용한 원자로인 중수로를 이용하면 플루토늄을 많이 만들 수 있지만 중수를 대량으로 구하기가 어려웠다. 다만 당시 독일은 노르웨이에 있는 노르스크 하이드로 (Norsk Hydro) 중수 생산 시설을 손에 넣었기 때문에 중수는 약간 공급 받을 수 있었다.

그런데 이 중수를 실은 배가 독일로 출항하는데 연합군 코만도와 레지스탕스의 공격을 받아 침몰하는 사건이 발생한다. 후에 이를 발굴한 결과 사실 여기에 탑재된 중수의 양은 0.5톤에 불과했다. 중수로를 만들려면 적어도 5톤의 중수가 필요할 텐데 말이다. 그 이유는 이 중수가 독일의 작은 실험로에 쓰일 예정이었고, 따라서 많은 중수가 필요 없었기 때문이었다.

1942년 후반 이후 독일은 핵무기 개발을 사실상 포기하고 이를 민간 주도로 이양했다. 사실 그전에도 개발을 적극적으로 한적은 없었지만 말이다.

그런데 이는 독일이 내릴 수 밖에 없던 어쩔 수 없는 결론이기도 했다. 전쟁 초반이면 모를까 1942년 이후로는 독일의 모든 가용 자원이 동부 전선을 유지하는데도 벅찰 정도였다. 여기에 많은 과학자들이 망명해 버린데다 독일 정부의 전폭적인 지원도 받지 못해 필요한 과학자는 물론 단순 인력도 부족한 상태였다. 여기에 대규모 동위원소 분리 시설을 만들면 당시 본격화 되는 연합군의 전략 폭격을 피할 방법이 없다는 문제도 있었다.

하지만 이 사실을 모르는 연합군 사령부는 혹시나 독일이 핵무기를 개발하지 않았을까 끊임없이 의심했다. 따라서 전쟁이 끝날 무렵 연합군은 독일의 핵개발 자료들을 수집할 목적으로 알소스 작전 (operation Alsos - 주로 자원과 시설등을 압수) 와 엡실론 작전 (operation Epsilon - 과학자들을 체포하는 작전이었다) 을 전개했다. 이는 물론 독일의 핵무기가 소련에 넘어가는 것을 막기 위해서였다.

결국 1945년 연합군은 노르웨이에서 독일로 간 중수의 목적지가 어딘지 알아냈다. 독일의 작은 도시인 하이게로크 (Haigerloch) 근처의 동굴이 그 목적지였다. 여기에 가동된 적이 없는 독일의 작은 실험용 원자로가 있었다.

(하이게로크에서 연합군이 찾아낸 독일의 실험용 원자로 : This artistic work created by the United Kingdom Government is in the public domain)

당시 독일과 미국의 과학자들은 비슷한 결론을 내렸다. 비용과 시간이 막대하게 필요하긴 하지만 핵무기의 개발은 가능하단 것이다. 당시 미국은 장기전을 대비하고 있었고, 또 막대한 물량에 자신이 있었기 때문에 이의 개발을 적극 지시한다.

하지만 독일 수뇌부는 전쟁이 장기화 된다면 어차피 질 것이란 사실을 잘 알고 있었다. 물량이 압도적인 연합군에 싸우면 시간이 갈수록 당연히 연합군에 유리하기 때문이다. 여기에다 독소전이 시작된 이후로는 동부 전선을 유지하는데만도 모든 가용자원을 다 짜내야 하는 상황에 직면했기 때문에 결국 오랜 시간과 막대한 물량이 필요한 핵무기 개발을 시도하기 어려웠던 것이다.

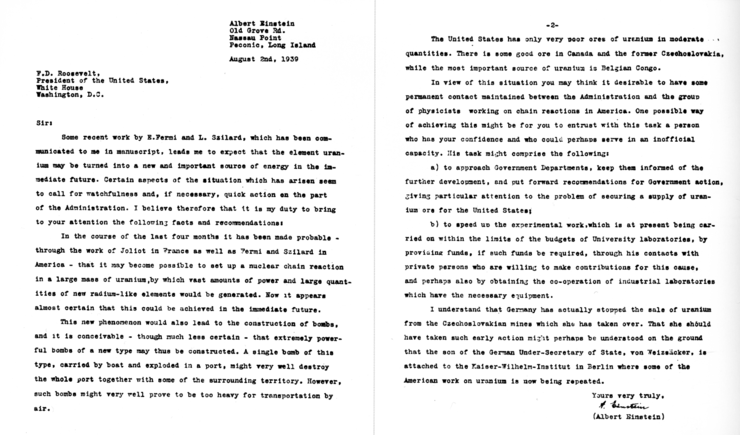

결국 알소스 작전과 엡실론 작전의 결과 연합군은 독일이 맨해튼 계획에 견줄만한 핵개발 프로그램은 없었다는 사실을 알았다. 연합군이 염려했던 일은 실제로 일어나지 않았다. 아인슈타인이 루즈벨트 대통령에게 핵개발의 필요성을 담은 편지에 자신도 서명한후 나중에 이 사실을 알았을 때 크게 후회했다고 한다.

(아인슈타인이 루즈벨트에게 보낸 편지. This work is in the public domain )

이것이 히틀러의 핵무기와 관련된 공식적인 역사적 사실이다. 이후 여러가지 이야기들이 있기는 했지만 아마 모든 것을 종합할 때 이 내용이 진실에 가장 가까운 이야기일 것이다. 오늘날 진보된 기술로 인해서 꼭 초강대국이 아니라도 핵개발을 할 수 있는 시대가 되었긴 했지만 초기에는 이것은 아무나 할 수 있는 일이 아니었을 것이다. 그래서 결국 핵무기를 전쟁 중 실용화 한 국가가 미국 뿐이었을 것이다. 그리고 소련이 이를 따라하는데도 무려 4년이 걸렸다.

아무튼 결과적으로 독일이 핵무기를 개발하지 못한 것은 어떤 관점에서 생각해도 독일에게도 다행한 일이었다. 만약 개발에 성공해서 실제 사용했다면, 미국에서도 이를 독일에 사용했을 것이기 때문이다. 대전 후기의 상황을 생각해보면 독일이 미국 본토를 공격하는 일보다는 미국이 독일 본토를 공격하는 상황이 더 자연스럽기 때문에 이는 매우 다행한 일이었다. 비록 핵무기가 투하된 일본에게는 별로 위안이 되지 않는 이야기지만 말이다.

(다음에는 2차 대전 중 일본의 핵개발에 대해서 적어 보겠습니다.)

(플루토늄 기반의 핵폭탄인 팻 맨 the image is in the public domain )

(일러두기 : 최근 저작권 문제와 관련하여 새롭게 포스트에 표시를 하려 합니다. 이 포스트의 사진과 이미지들 중 public domain 의 표시가 있는 것은 자유롭게 사용이 가능하도록 공개된 것이나 발표된 지 오래되어 저작권이 소멸된 것 들입니다. 이를 복사해서 사용하는 것은 저작권법에 위반되지 않습니다. 단 원자작자 표시가 있고, 이를 표시할 의무를 지정할 경우 이에 따라야 합니다.

GNU/CCL 에 의하여 복사가 허용된 이미지를 가져온 것들도 따로 표시했습니다. 복사 및 재배포가 자유로운 이미지들이므로 역시 복사해서 사용해도 문제되지 않습니다.)

스크랩된 글은 재스크랩이 불가능합니다.

'군사' 카테고리의 다른 글

| kddx 시리즈 취소 이후 kdx-1,2 마개조 화 (0) | 2023.08.17 |

|---|---|

| 주일미군 언제든지 철수 가능 (0) | 2023.08.17 |

| 맨해튼 프로젝트(Manhattan Project) / 원자탄의 기원 / 핵무기 개발 (0) | 2023.08.17 |

| 단독] 미 국방부 '일본해' 명칭 고수하기로…"공식표기 맞다" (0) | 2023.08.16 |

| 미국 경기장에 펼쳐진 대형 욱일기 (0) | 2023.08.16 |